В дни Великой Отечественной войны Москва была военным центром государства и главной целью противника. Вражеские авианалеты нанесли столице непоправимый урон. На ее восстановление потребовались многие годы. Героическая оборона Москвы увековечена в кадрах военной кинохроники и художественных фильмов, в книгах и воспоминаниях, в памятниках монументального искусства и памяти благодарных потомков.

Нам дорога Победа наших предков. И память об их подвигах сохранится в поколениях.

Приглашаем вас принять участие в викторине, посвященной Дню Победы!

О проекте

В 2021 году, к 80-летию с начала Битвы за Москву, столичный Департамент культурного наследия запустил

проект «Книга памятников-героев Москвы».

Битва за Москву не зря занимает особое место среди крупнейших событий Великой Отечественной

войны. В декабре 1941 года на подступах к столице гитлеровская армия, за два года захватившая

почти всю Европу, в первый раз потерпела серьезное поражение.

Однако на передовой были не только люди. Московские здания тоже стали своего рода участниками боевых действий — некоторые из них и сейчас хранят следы от вражеских бомбардировок, в стенах других происходили события, повлиявшие на ход войны. Эти события и призван увековечить проект «Книга памятников-героев Москвы».

Каждая запись в книге включает авторскую историю, архивные фотографии, письма, документы, чертежи — все, что может максимально подробно рассказать о памятнике-герое. Помочь в работе по созданию книги памяти может любой желающий: если вы знаете историю о московском здании или монументе, сыгравшим особую роль в годы Великой Отечественной войны, вы можете подать заявку, заполнив форму расположенную ниже.

Давайте вместе составлять книгу памятников-героев Москвы!

Пришлите свою историю

Истории памятников-героев

Как и для всей страны, для фабрики им. Бабаева военные годы стали временем суровых испытаний. Многие рабочие, мастера, руководители фабрики ушли на фронт. В конце 1941 года часть оборудования была эвакуирована в Казахстан, а в Москве фабрика перестраивала свою работу, приспосабливаясь к потребностям военного времени.

В сентябре 1941 года запустили цех пищевых концентратов, который ежедневно производил до 30 тонн брикетов каш — пшенной, гречневой, рисовой. В том же году был создан и цех боеприпасов, который выпускал пламегасители и флегматизаторы для артиллерийских и танковых орудий, запалы для гранат.

В начале 1942 года заработал дрожжевой цех — выпускали прессованные белковые дрожжи и дрожжевое молоко. Бабаевцы, как и все москвичи, питались в то время по продовольственным талонам, и существенным подспорьем для них был бесплатный дрожжевой суп, не очень вкусный, но питательный, богатый витаминами и калориями.

В зимние месяцы фабрика испытывала большую потребность в топливе. Десятки работниц заготавливали дрова на лесозаготовках, часто перевыполняя мужскую норму. Весной 1942 года несколько женских бригад были отправлены на лесозаготовки в Рязанскую область. Через четыре месяца девушки вернулись на фабрику, выполнив за этот срок работы, запланированные на полгода. Выезжали фабричные бригады и в Архангельскую область заготавливать лес для тары. Жили в холодных бараках, питались

«болтушкой» из отрубей, но задание выполнили. Недалеко от фабрики, в помещении средней школы, был организован госпиталь, в который поступало много тяжелораненых.

Скольких из них выходили, скольких спасли работницы фабрики, спеша сюда после смены, дежуря в палатах, перевязывая, обихаживая раненых, читая им книги, скольким вернули надежду и жажду к жизни, подарив свое душевное тепло и свою веру в близость победы! Бойцы выздоравливали, уезжали на фронт, но дружба их с работницами фабрики сохранялась через письма, которые теперь бережно хранятся в музее «МИШКА».

В 1943 году по инициативе бабаевцев проводился сбор средств на постройку бронепоезда «Московский железнодорожник». Бабаевцы внесли на его строительство 1 миллион 170 тысяч рублей и получили почетное право вручить этот бронепоезд 129-й подшефной дивизии.

Бабаевцы не только ковали победу в тылу, но и боролись с врагом

на Лениградском фронте, под Сталинградом и Кенигсбергом. Ни на один день не прерывалась связь фабрики с работниками предприятия, ушедшими на фронт. Но не все вернулись с поля боя: 65 человек погибли, защищая Родину.

Среди погибших — Гриша Гуреев. Его трудовой путь на фабрике, где работали его родители, начался сразу после окончания восьми классов. На войне Григорий стал танкистом. Военные дороги привели его в степи Дона, где, уже будучи командиром танка, Гуреев совершил подвиг, описанный на страницах центральной прессы и в мемуарах маршала Георгия Жукова.

В ноябре 1942 года на подступах к городу Калачу завязались ожесточенные бои. Гитлеровцы любой ценой старались остановить наступление советских войск и закрепиться на восточном берегу Дона. Бои продолжались несколько дней. На прорыв обороны противника были брошены танки.

Не щадя жизни, дрался с врагом экипаж танка 22-летнего Гриши Гуреева. Подполковник Филиппенко приказал его машине помешать отходу гитлеровских автоколонн на запад. Танк Гуреева, догнав за Калачом автоколонну, на бешеной скорости врезался в нее. Молодые танкисты даже не думали, что силы неравны.

Ствол танка поворачивался то направо, то налево, хрустело под гусеницами ломающееся железо... Вдруг танк вздрогнул и остановился. Едкий дым стал наполнять внутренность машины. Это снаряд попал в бак с горючим. Гриша Гуреев обратился по радио к своим: «Товарищи! Это я, Гриша Гуреев. Мой танк горит. Пока дышим, будем драться! Бейте по вражеской автоколонне... севернее Калача... Два километра... Товарищ Филиппенко, будете живы, передайте в Москве привет моей маме... Адрес есть в штабе... Мои товарищи тоже просят написать к ним домой. Прощайте, друзья!».

Так, геройски, не сдавшись врагу и вызвав огонь на себя, погиб экипаж Гриши Гуреева.

Сегодня этот танк, высоко поднявшись над могильным холмом, стоит в центре города, в боях за который погиб Григорий Гуреев. Сам он похоронен здесь же. На его могиле всегда живые цветы.

Бабаевцы свято хранят в памяти имена не вернувшихся товарищей. Имена погибших за Родину высечены золотыми буквами на мемориальной доске во дворе фабрики. Она была открыта в канун 30-летия победы над фашистской Германией.

Отношение бабаевцев к Великой Отечественной войне очень проникновенно и лирично отразил в своих стихах фабричный поэт, ветеран войны Николай Сарапкин, который служил до последнего дня и с победой вернулся домой:

Я был частицей того ветра,

Что смел врага с земли родной.

Был первый шаг не больше метра,

А дальше мерился верстой.

Я был кусочком малым сплава,

А этот сплав — родной народ.

Всегда несет знамена славы

Он, несгибаемый, вперед!

Фабрика Бабаева

Красная площадь и Кремль в годы ВОВ

Рассказывает Валентина Рустамова

Красная площадь и Кремль за первые два года войны неоднократно подвергались бомбардировкам. На них было сброшено более сотни фугасных, зажигательных и осветительных бомб. Пострадали люди. Однако не все бомбы взрывались, что спасло, к примеру, Георгиевский зал Кремля, куда упала неразорвавшаяся бомба.

Уже в первую неделю Великой Отечественной войны было принято решение, и начались действия по тщательной маскировке Кремля и Красной площади. Для этого в Кремле и на Красной площади выстраивались макеты зданий, изменявших вид этого места для летчиков. Так, над мавзолеем был возведён макет двухэтажного здания, примыкавшего к кремлевской стене. Также перекрашивали крыши и фасады кремлевских зданий, чтобы они выглядели иначе, чем в действительности. Использовали и крашеный брезент, изобразив улицу, проходящую через Кремль.

А седьмого ноября тысяча девятьсот сорок первого года в честь двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, как обычно, был проведён парад, в котором участвовали войска с техникой – танками, орудиями, которые, в отличие от мирного времени, пройдя по Красной площади, отправлялись прямиком на фронт – он проходил всего в нескольких десятках километров от тогдашней границы Москвы. Над площадью должны были пролететь и самолёты, но из-за нелётной погоды воздушную часть парада пришлось отменить.

А 24 июня тысяча девятьсот сорок пятого года в честь победы в Великой Отечественной войне по Красной площади торжественным маршем под развёрнутыми знамёнами прошли сводные полки всех фронтов. Это событие стало одним из самых торжественных в праздновании победы в Великой Отечественной войне.

Рассказывает Хохлова Люция Владимировна

Я не буду рассказывать историю создания Красной площади, ее место в истории страны и т.д. Все это вы без труда сможете почерпнуть из учебников истории, книг или интернета.

Я расскажу свою историю этого места, как Красная площадь поселилась в моем сердце, чем она стала для меня. С детства я много читала о ней - в программе детского сада и школы были стихи и рассказы. Но документальная хроника оставила совершенно неизгладимое впечатление.

Лет в 10-11 я увидела парад Победы 1945 года. Гарцующие по брусчатке маршалы, колонны солдат-победителей, поверженные фашистские знамена у мавзолея. Все это было таким ярким, затрагивало какие-то струны в моей душе. Тогда я стала больше интересоваться историей: с полок достали энциклопедии и художественные книги о ВОВ, родители рассказывали о предках, принимавших участие в войне. Так я узнала о дедушке, получившем медаль "За отвагу", о его подвиге. И тема подвига советского народа в Великой Отечественной Войне стала для меня особой темой, близкой и вызывающей душевный трепет. Т.к. детство мое проходило в разных городах далеко от Москвы, я и не мечтала увидеть Красную площадь. Но в девяностые выдалась такая возможность.

В то время многие люди видели в нашей столице только экономическую составляющую - товары, магазины... Но для меня Москва всегда была городом Победы. И конечно же первым делом нужно было ехать на Красную площадь! Это было как эйфория - я гладила камни, по которым много лет назад шли победители, шли наши предки, наши люди, которым все по плечу! Словно общалась с ними через время, благодарила за их самоотверженный подвиг.

Именно в тот момент я поняла, что Красная площадь навсегда останется со мной, в моем сердце. И до сих пор Красная площадь для меня особое место, наполненное любовью к предкам, гордостью за свое прошлое и верой в будущее. Именно поэтому я выбрала фото с Историческим музеем. А вот архивной фотографией выбрала ту, на которой Москва, которую я не помню. Это примерно 80-ые годы, точнее не знаю. Но снимок мне очень нравится.

Красная площадь и Кремль

Моховая, 10 – Разорванный дом

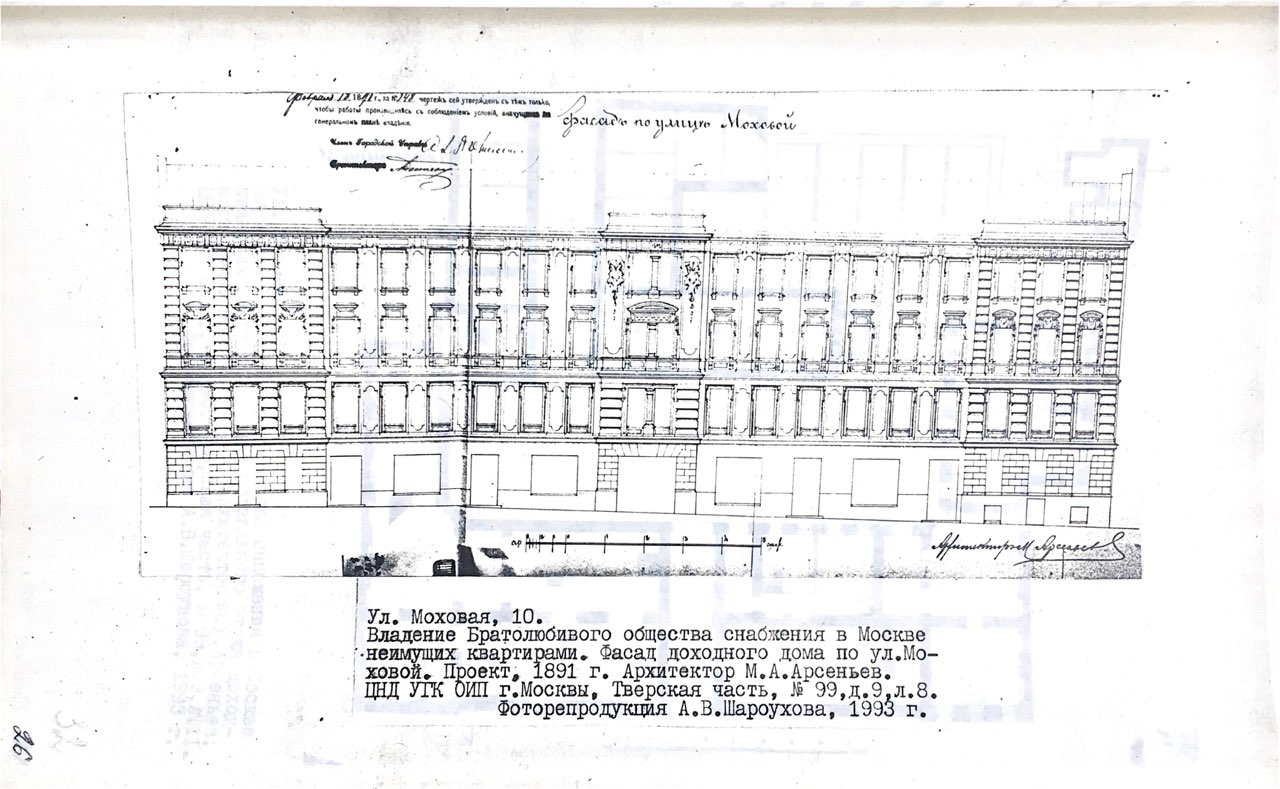

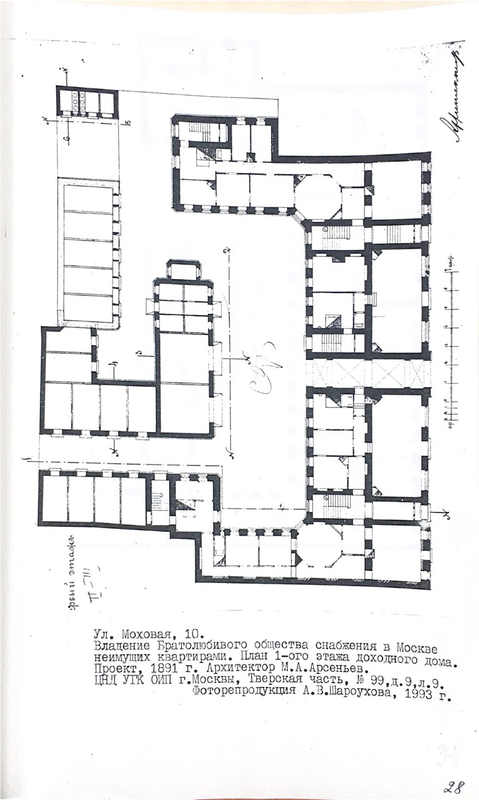

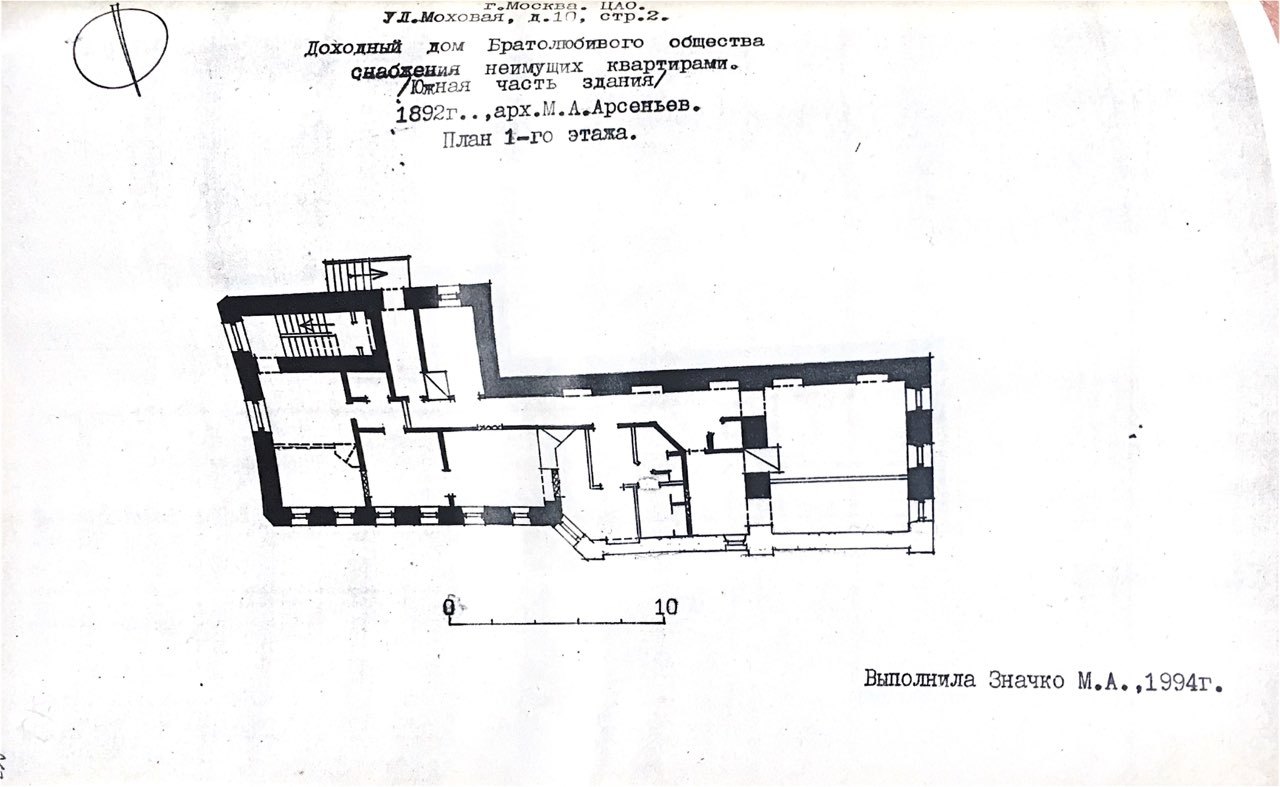

Два необычных здания стоят по адресу Моховая, 10. У них один и тот же номер.

Это здание было единым целым, и выстроили его еще в 1882 году по проекту архитектора Митрофана Александровича Арсеньева как доходный дом. Заказчиком стало Братолюбивое общество предоставления квартир неимущим московским гражданам.

В августе 1941 года в здание попала фугасная бомба, прошившая насквозь все четыре этажа и разорвавшаяся лишь над перекрытием подвала. Взрывной волной эту часть дома снесло полностью, а вот боковые фрагменты пострадали не столь значительно.

Во время этого авиаудара в подвальном помещении, оборудованном под бомбоубежище, в момент взрыва укрывалось порядка 30 человек. По официальной информации - их удалось спасти силами 1-го батальона МПВО, по неофициальной – выжило лишь 2 человека.

После войны разрушенную часть строения восстанавливать не стали, ограничившись лишь уцелевшими крыльями, после чего здесь и появилась брешь между домами, получившими один номер – №10 – на двоих по Моховой улице, правда с обозначением строений 1 и 2.

Рассказывает Иван Сергеевич Сычев

В столице есть один удивительный дом. Точнее дом и его архитектура, быть может, и не так удивительны и необычны, сколько удивителен адрес. Вообще, изначально человеку, впервые попавшему на улицу Моховая, может показаться, что на четной стороне улицы два дома, похожие по внешнему виду. Однако, приглядевшись, человек недоумевает: оба имеют адрес один и тот же «Моховая улица, дом 10».

И моя история, связанная с этим домом, наверное, стандартна для всех любопытствующих туристов, идущих мимо: мне стало любопытно, а почему так, в самом центре столицы построен такой дом и почему он такой. Дело же оказалось все в том, что изначально это был действительно один дом и построен он был задолго до Великой Октябрьской революции 1917 года как дом для неимущих. Вот только разделила этот дом на две части Великая Отечественная война. Итак, осень 1941 года. «Цивилизаторы» из Европы, почему-то считали, что «культуру и прогресс» надо нести под крыльями «Юнкерсов» в виде авиационных бомб. И при одной из многочисленных бомбежек центра Москвы (где не было никаких военных объектов, а просто жили люди) авиационная бомба попала в этот дом, прошила насквозь с четвертого по первый этаж и взорвалась в районе подвала.

Центральная часть здания была уничтожена, а в оставшихся начался пожар, что было вдвойне опасным, так как в подвале от бомбардировок пряталось порядка 30 жителей дома. К счастью, благодаря четкой работе бойцов аварийно-спасательного батальона противовоздушной обороны, всех удалось спасти. А вот центральную часть дома номер 10 по улице Моховой было решено не восстанавливать, ни во время войны, ни после. Результатом такого решения (конечно, косвенным) стал замечательный вид, открывающийся на Кремль.

Моховая, 10

Тимирязевская академия

Рассказ Станислава Величко, директора Музея истории МСХА

В годы Великой Отечественной войны Тимирязевская академия внесла свой весомый вклад в победу нашей страны.

Главная площадь университета

Когда рано утром 22 июня началась война, а через несколько часов советское правительство объявило о внезапном нападении, на площади у главного здания академии начали собираться люди, они ждали встречи с руководством. Встречи этой не последовало, все лишь внимательно слушали через рупоры на этой площади объявления о начале войны. К полудню ситуация прояснилась. Молодежь, воодушевленная тем, что скоро советская армия разобьет врага, отправилась в парк за главным зданием.

Правее от главного здания находится памятник почвоведу В.Р. Вильямсу, ранее там был вход в парк, который в то время назывался Парком культуры и отдыха имени Тимирязева. Молодежь туда входила, одни записывались добровольцами, другие подлежали призыву. Собравшись в парке, люди поняли, что больше из него выйти не могут, т.к. к концу дня приехали военные сотрудники и устроили там сборный пункт. Там была устроена военно-полевая кухня, начались первичные обучения по стрельбе и медицинская подготовка перед отправкой на фронт.

К 24 июню парк сделали закрытой зоной – сборным пунктом не только для преподавателей и сотрудников академии, а вообще всех жителей Тимирязевского района. Почему именно там? Территория огорожена, поэтому была возможность проводить действия по военной подготовке добровольцев и рядовых не «на глазах сторонней публики».

Один из ученых, который тогда еще был студентом, писал, что после двух-трех дней с начала войны все (имеется в виду молодые люди) выстроились на площади. К ним вышел командир и объявил о призыве на фронт добровольцев. Юноши и девушки переглядывались между собой, каждый из них боялся. Но вдруг из их ряда шагнул первый доброволец, все на него посмотрели и поняли, что так рождаются герои. Остальные молодые люди, следуя примеру этого добровольца, тоже выразили готовность отправиться на фронт.

Всех, кто вышел из строя тогда, направили в Тимирязевский парк. Там выдали сухой поек, вещь-мешок, одежду и отправили на машинах до границы города. Оттуда им предстояло пешком добираться к местам, где они должны были рыть окопы. Порой студентам приходилось идти 3-4 дня пешком.

Главное здание академии – ректорат по адресу Ул. Тимирязевская, 49 – во время войны было окрашено не в такой яркий нарядный цвет, а умышленно выкрашено в серо-белый, чтобы быть невзрачным для вражеской авиации. Сама башня, довольно хорошо видимая с самолета, была зачехлена сеткой.

Левее ректората - маленький Г-образный дом под номером 47 – там был устроен штаб по записи добровольцев. Там же разместился пункт выдачи разнарядок, поскольку многие люди должны были ехать служить по месту своей прописки, а не месту учебы в вузе. В дальнейшем с лета 1941 по весну 1943 годов в подвале размещался штаб правительственной спецсвязи. Скорее всего имелась в виду связь, соединяющая центр города и окраины, где в 1941-1942 гг. проходила линия фронта.

В корпусах, которые стоят с двух сторон от главной площади, двухэтажные дома под номерами 52 и 54, в годы войны размещались подразделения и казармы для сотрудников спецсвязи и сотрудников НКВД, а также лаборатории по производству молочной сыворотки, поскольку оба корпуса относятся к зоотехническому профилю.

В центре площади находится памятник Тимирязеву. В первые годы войны он был обложен мешками с песком, чтобы в случае бомбардировки он не разбился, как это произошло с монументом Климента Аркадьевича Тимирязева на Тверском бульваре. Там памятник снесла взрывная волна и даже расколола на две части.

На саму площадь во время войны упал фугас и множество зажигалок. До сих пор, если приглядеться к маленьким низкорослым яблоням вокруг памятника Тимирязева, можно увидеть кургузые, как будто чем-то усеченные толстые столетние стволы. Это результат того, что разбились осколки фугасов о стволы деревьев. Кстати, сажал эти деревья ученый Харченко, который добровольцем ушел в армию и погиб. Его имя навсегда осталось на Памятной стеле в Историческом парке.

1941 г. Подготовка партизан к диверсионной работе в парке академии.

Мастерская по изготовлению прицелов

Голубое здание учебного корпуса №28, расположенное по адресу: ул. Прянишникова, 19, было занято гидростроителями с 1916 года. Перед началом войны оно начало перестраиваться, но стройка вынужденно была приостановлена, поэтому третий этаж, который мы сейчас можем наблюдать, появился лишь в послевоенное время.

Во дворе Института мелиорации в годы войны находились мастерские, где занимались изготовлением прицелов для снайперов, в том числе прицелов, которые шли и в партизанские отряды, и в осажденный Сталинград. Готовили как оптику, так и комплектующие, чинили приклады и стволы огнестрельных оружий.

Завод, кроме прицелов, изготавливал и взрывчатку, также чинил технику, в основном автомобили и грузовые автомобили: моторы, сами кузова. Сам завод и здание института, чтобы их не заметила вражеская авиация были закамуфлирован: над ним располагалась зеленая сетка, окна были закрашены мелом изнутри и закрыты черными светонепропускающими тканями и черной бумагой. Специально во дворах выше сетки ставились кусты, которые имитировали холм. Сам корпус был выкрашен не в голубой цвет, а в сине-черный, чтобы не бросаться в глаза.

Студенты истребительного батальона во дворе этого здания.1941 г.

Памятник В.Р. Вильямса

Памятник установили на второй год после победы. За ним видна ограда, ни ворот, никаких указателей. Вот это и было место, где находились две калитки, и именно здесь разворачивался сбор добровольцев, призывников, трудовых батальонов, направлявшихся на земляные работы и рытье окопов, в дальнейшем коммунистического и истребительного батальонов.

За всеми этими терминологиями стоят разные виды отрядов, которые формировались с лета по зиму 1941 года. За оградой белеет высокий обелиск, и стоят две декоративные стены на одной из них, которая стоит левее торцом к нам, красиво блещут позолотой буквы: «Сынам и дочерям твоим – благодарная Тимирязевка».

Другая - большая стена, на которой изображены – работа в тылу, сражения на фронте уход добровольцев и радость победы и две даты 1941-1945 годы и сам мемориал, где указаны фамилии тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Этот мемориал, созданный к двадцатилетию победы и столетию основания вуза, именно и поставили на этом месте, где изначально, с первых дней войны, собирались те люди, которые навсегда ушли и не вернулись назад.

1936 г. Вход в Тимирязевский парк культуры и отдыха. Через эти ворота в июне 1941 года в парк входили добровольцы.

Опытные поля, где располагалась дальнобойная артиллерия

На территории Опытных полей МСХА, на участке между дорогой, продлевающей улицу Прянишникова к Октябрьской ж/д. и склоном у Большой Академической, были вырыты семь противотанковых рвов, устроены окопы. В конце Лиственничной аллеи у Селекционной станции Нижнего Фермского пруда в центре Опытного поля были созданы металлические и бетонные Долговременные огневые точки (ДОТы), укрепленные части которых были обращены на север, в сторону Ховрина и Лихобор.

Для бойцов ПВО академия оборудовала столовую на перекрёстке 1-го Нижнелихоборского переулка и линии Октябрьской железной дороги. Так же на Опытных полях были установлены в вырытых окопах огневые установки ПВО – зенитные орудия, с которых обстреливали самолёты люфтваффе, совершавшие ночные налёты на Москву.

Линия Обороны протянулась вдоль западных границ МСХА, по линии Тимирязевского парка, Садовых прудов, Академического вала у современных улиц Приорова и Новой Ипатовки.

В те минуты остро ощущалось, что Москва стала в полном смысле слова прифронтовым городом — на речке Лихоборка слышалась артиллерийская команда:

— Батареей по противнику — огонь!

Дальнобойные орудия на опытных полях Тимирязевки 1941 год.

Зодчий Шервинский и мастерская по ремонту танков

В начале Лиственничной аллеи находится учебный корпус №3. Агрономический факультет его занимает с 1928 года. Здание построено архитектором, который сам стал жертвой бомбардировки Москвы в 1942 году, Евгением Васильевич Шервинским.

С октября 1941 года в нем размещались военные казармы, а также различные запасные штабы и части тех военных подразделений, которые были расквартированы. Почти все военнослужащие были связаны с расквартированием в этой местности и им выделили этот корпус. Почему именно здесь? Сами агрономы, студенты и преподаватели (те, кто не ушел воевать) отправились в эвакуацию в Самарканд, поэтому здание было полностью свободно. Его относительно просторные и камерные помещения были идеальны, чтобы размещать в них группы для жилья по 6-7 человек.

Наверху здания можно заметить белые козырьки на белых столпах. Это бывшие до Великой Отечественной войны солярии, которые обратили в наблюдательные вышки для ПВО. Необычная планировка корпуса в форме трехконечного креста была удобна тем, что не создавала воздушных потоков вокруг здания для хранения аэростатов, которые поднимали воздух на территории вуза, чтобы люфтваффе не могла пролетать на низкой высоте и вести прицельную бомбардировку.

За корпусом располагается маленький тенистый сквер. Там в 1941-1943 годах размещалась танковая мастерская на открытом воздухе. Главная задача мастерской была починка танков и всех комплектующих.

Здание, где готовили в 1941 году взрыватели

Тимирязевский проезд, дом №2. Здесь в 1941-1942 годах были Запасной (резервный штаб) эшелон 20 Армии, штаб Народного ополчения, в 1941-1944 годах Взрывчатая лаборатория. Организованная в начале войны Химическая лаборатория по инициативе доцента Ф.П. Платонова изготавливала для партизан безопасные в обращении капсулы – взрыватели нажимного действия. Притом часть материала – светлую глину, нужного для производства капсюль, нашли рядом с территорией Академии. Этим был произведен прорыв в партизанском движении.

Часть здания заняла Оптическая мастерская, созданная на базе стекольной мастерской МСХА. Было налажено производство превосходных по качеству и сверх нужной на войне вещи – оптических прицелов для военной техники и снайперов.

Стадион, ставший Красной площадью

В географическом центре Тимирязевки находится стадион. В октябре 1941 года при бомбардировке Москвы все здания стадиона сгорели. 25 мая – 3 июня 1945 года у стадиона был расквартирован Сводного полка Карельского фронта (в зданиях МСХА), участвовавший в дальнейшем в Параде Победы на Красной площади.

Репетиция полка проходила на Стадионе МСХА на Верхней аллее, где были выстроены макеты Мавзолея и зданий Красной площади.

Стадион МСХА. 1940 г.

Крупнейший госпиталь в СССР. Маршалы и адмиралы.

В четырех зданиях общежитий Тимирязевской академии (12, 14, 16 и 18) находился крупнейший в СССР госпиталь №2386. Госпиталь здесь появился в первые дни Второй мировой войны, в сентябре 1939 года, когда Советский Союз и Германия делили территорию Польши и Литвы.

В дальнейшем грянула Вторая мировая война. Почему госпиталь расположился именно здесь? Октябрьская, Рижская, Савеловская, Окружная железные дороги – трассы, по которым санитарные составы могли довезти тяжело раненных прямо с фронта до Москвы, располагались недалеко от этих зданий. Специальные санитарные трамвайные пути были подведены к подъездам четырех этих общежитий.

Их крыши к тому времени были перекрашены в белый цвет и на них был изображен крупный крест, чтобы враг знал, что это госпиталь и эти здания нельзя бомбить – такой этикет военного времени. И хоть нацисты его не соблюдали, но это общемировое правило было введено еще в годы Первой мировой войны.

Итак, во-первых, удобно доставлять тяжелораненных. Во-вторых, это Тимирязевская академия – вуз с богатой коллекцией лекарственных и эфиромасличных трав, необходимых в лечении. В-третьих, сотрудники академии, прежде всего агрохимики и плодоводы, имели навыки, пригодные для работы медицинскими сестрами.

На Лиственничной аллеи рядом с общежитиями растут лиственницы. Ученый Тимофеев придумал, как из хвои этих деревьев делать экстракт, который достаточно быстро восстанавливал раненных. Это и сок, и лекарства, и мази, которые заживляли колото-резанные раны, помогали восстанавливаться хрящам. На основании разработок Тимофеева уже в наши мирные дни придумали делать шоколад с экстрактом лиственницы, который могут употреблять люди, страдающие диабетом.

В одних корпусах на излечении находились командиры (офицеры) среднего звена, в других высшего, в третьих – рядовые. Среди тех, кого выходили в стенах госпиталя, такие прославленные военачальники, как К.Рокоссовский, И.Еременко, Н.Берзарин, Д.Лелюшенко.

Помощь и уход в госпитале все получали одинаковый. Иногда раненых приходилось спасать при авиа налетах. От бомбардировок по случайности пострадали только нежилые здания, а два из них электроподстанция и магазин были разрушены прямыми попаданиями фугасов. Медсестры сутками не отходили от больных.

Некоторые даже для морального поддержания лечащихся прокалывали себе пальцы и капельками крови наводили румянец на щеки, чтобы бледные от недоедания и недосыпа женские лица казались здоровыми".

В настоящее время на одном из зданий бывшего госпиталя, общежитии №3 установлена мемориальная доска. Она появилась в 1990 года, ее автором стала работавшая в госпитале медсестра, архитектор Ольга Николаевна Бычкова. Доску было решено установить на корпусе, где находились самые знаменитые пациенты.

Военнослужащие, находившиеся на излечении в госпитале ТСХА.

Служащие и раненные в госпитале ТСХА

Тимирязевская академия

Памятник «Героям-панфиловцам»

Рассказывает Власенко Татьяна Александровна

В Северном Тушине установлен памятник «Героям-панфиловцам». Находится он на одноимённой улице названной в честь воинов 8-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием героя Советского Союза генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова (изначально 316-ая стрелковая дивизия).

Свое название улица получила в 1966 году, тогда же был воздвигнут памятник. Сложенный из красного кирпича мемориал имитирует часть Кремлевской стены. В центральной части возвышается стела с надписью «Слава Героям-панфиловцам». Слева от стелы, скульптура советского солдата с автоматом в руке и памятные доски с именами воинов-героев. Справа, изображена карта продвижения Панфиловской дивизии в контр-наступательной операции. 8-ая гвардейская стрелковая дивизия, прославилась отвагой воинов оборонявших Москву в ноябре 1941 года, в 7 км юго-восточнее Волоколамска, в районе разъезда Дубосеково (сейчас 117-м км Рижского направления МЖД). 16 ноября 1941 года они совершили выдающийся подвиг: бойцы 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка, в составе 28 человек, во главе с политруком Василием Клочковым, сражаясь в четырёхчасовом бою остановили 18 вражеских танков.

Преимущество боя было на стороне врага, однако Панфиловцы в течении несколько часов сдерживали пехотную и танковую атаки. Почти все бойцы оставили свои жизни на поле боя, в том числе Клочков, но не пропустили немецкие танки. Стойкость и мужество этих героев поражает! Их подвиг послужил примером для многих советских солдат, вдохновив их в бою.

Всем известную крылатую фразу «отступать некуда – за нами Москва!», произнес перед последней атакой политрук Василий Клочков. Памятник «Героям-панфиловцам» стал эмблемой района Северное Тушино.

Памятник «Героям-панфиловцам»

Памятник водителям-воинам, водителям-труженикам на Большой Черемушкинской улице

Рассказывает Флера Мифтахова

Давным-давно была Автобаза №3, а нынче там торговый центр, но невзирая на время там по-прежнему высится монумент времен войны. На постаменте – ЗиС-5В 1942 года модификации, замерзший во времени, но не в сердцах тех, кто помнит подвиги предков. Этот автомобиль уникальный, кабина его сделана из дерева, этот грузовик свидетель великих событий.

О его характеристиках: его грузоподъемность три тонны, а именно на таких автомобилях герои военных лет доставляли снаряды, продукты и надежду. Его установили, как монумент в 1987 году благодаря усилиям народа. 5 ноября 1988 года этот живой памятник был воздвигнут на постамент в честь водителей Автокомбината №3. Здесь, на том самом месте, где когда-то перевозили грузы грузовики. От Автокомбината на фронт было отправлено 330 водителей, но всего 31 человек вернулся живым. Эта цифра говорит о масштабах трагедии, о величии тех, кто посвятил свою жизнь борьбе за свободу своей державы. Такие вещи нельзя никогда забывать.

Мой муж трудился на этом предприятии. Семьей мы неоднократно выходили на субботники, чтобы сохранять красивый и презентабельный вид постамента. Вместо Автокомбината в настоящее время стоит торговый центр. Но есть небольшая история: когда его строили, под угрозой оказался и постамент с автомобилем. Жители района смогли удержать этот кусочек истории, отстояв свое - владельца торгового центра иностранца и его недопонимание, что такие объекты сносить и убирать нельзя, но народ объяснил, и ныне возможно этот иностранец и сам заботится об этом объекте. Все благодаря упорству и силе коллективной памяти, постамент с автомобилем остался нетронутым.

Сегодня этот монумент продолжает радовать глаз и напоминать следующим поколениям о страшных событиях Великой Отечественной войны. Он стоит и напоминает всем, что ничего не было забыто. Автомобиль ЗиС-5В – не просто металлическая конструкция, а мост в прошлое, память для следующих поколений, несущая в себе уроки истории, которые не должны быть забыты.

Московский электроламповый завод

Рассказывает Елизавета Смирнова

Московский электроламповый завод (МЭЛЗ) находится в Преображенском районе. Главный вход завода напоминает замок с четырьмя башнями и коваными воротами. С 2000-ых годов помещения МЭЛЗ сдаются в аренду, их занимают различные малые и большие предприятия: некоторые связаны с производством электроники, другие специализируются на обработке древесины, изготовлении и установке рекламных конструкций и многих других областях. В здании есть также кафе, которые открыты для всех желающих.

Однако в советский период это было высокотехнологичное предприятие, удовлетворяющее запросы своего времени. История завода начинается еще с 1906 года, инженер Наум Колманок организовал первую в России электроламповую мастерскую. Постепенно предприятие разрасталось и сливалось с другими компаниями, в результате чего с 1928 года заводу официально присвоили название «Электрозавод».

С началом войны он был переведен на казарменное положение, а работники считались защитниками тыла. Ежедневно завод выпускал продукцию для фронта, в том числе боеприпасы и электролампы. Большую часть оборудования демонтировали и перевезли в Куйбышев, Новосибирскую область, подальше от бомбежек. При этом с 1942 года было запущено новое производство лучевых трубок для радиолокаторов. Штат сотрудников пополнился специалистами из блокадного Ленинграда. Завод функционировал, и уже в мирное время перешел на изготовление первых в СССР люминесцентных ламп разных типов.

В память о павших на войне солдатах руководством завода в 1947 году был установлен мемориальный памятник. А в 1968 году поставили мемориал «Героям электрозаводцам от коллектива завода 1941–1945». На памятную табличку нанесены 114 фамилий. Перед ней располагается скульптурная группа: девушка провожает на фронт солдата, который сжимает ее руку и обещает вернуться.

Школа 2031

Рассказывает Аминов Ринат Рашитович

Хочу рассказать о школе № 2031, которая расположена в Москве, в Косино-Ухтомском районе на улице Муромской, д 1а. Это бывшая школа N 24, которая располагалась в поселке Косино, она была основана в 1965 году и в те времена туда приезжали учиться дети из ближайших районов: Жулебино, Вешняки, Кожухово и из подмосковных Люберец.

После 1986 года школа получила номер 1022 и уже находилась в составе образовательных учреждений г. Москвы. Сейчас это небольшое 4-этажное здание совсем неприметно со стороны, но хранит богатую историю со дня основания. Изначально оно было построено из кирпича и имело всего 2 этажа. Но после войны, по истечении некоторого времени, было возведено ещё 2 этажа и небольшая пристройка. Теперь это 4-этажное здание с двумя корпусами.

Школа не прекращала обучать и выпускать учеников на протяжении всего своего существования. Только вот, в годы войны у детей помимо учебы еще была задача помогать фронту. Дети старшего школьного возраста были вовлечены в работу совхоза «Люберецкие поля орошения. Они помогали выращивать сельскохозяйственную продукцию и убирать впоследствии урожай.

Как стало известно, в начале 1942 года директор школы отправила своих учеников в совхоз на лето получать рабочие специальности и ребята очень здорово помогли в выращивании и сборке урожая. Благодаря им было посажена капуста, прополоты и промыты грядки с морковью, картофелем и капустой. За эту помощь школа получила награду – Красное Знамя Наркомата совхозов СССР и осенью 1945 года это Знамя было передано школе на вечное хранение.

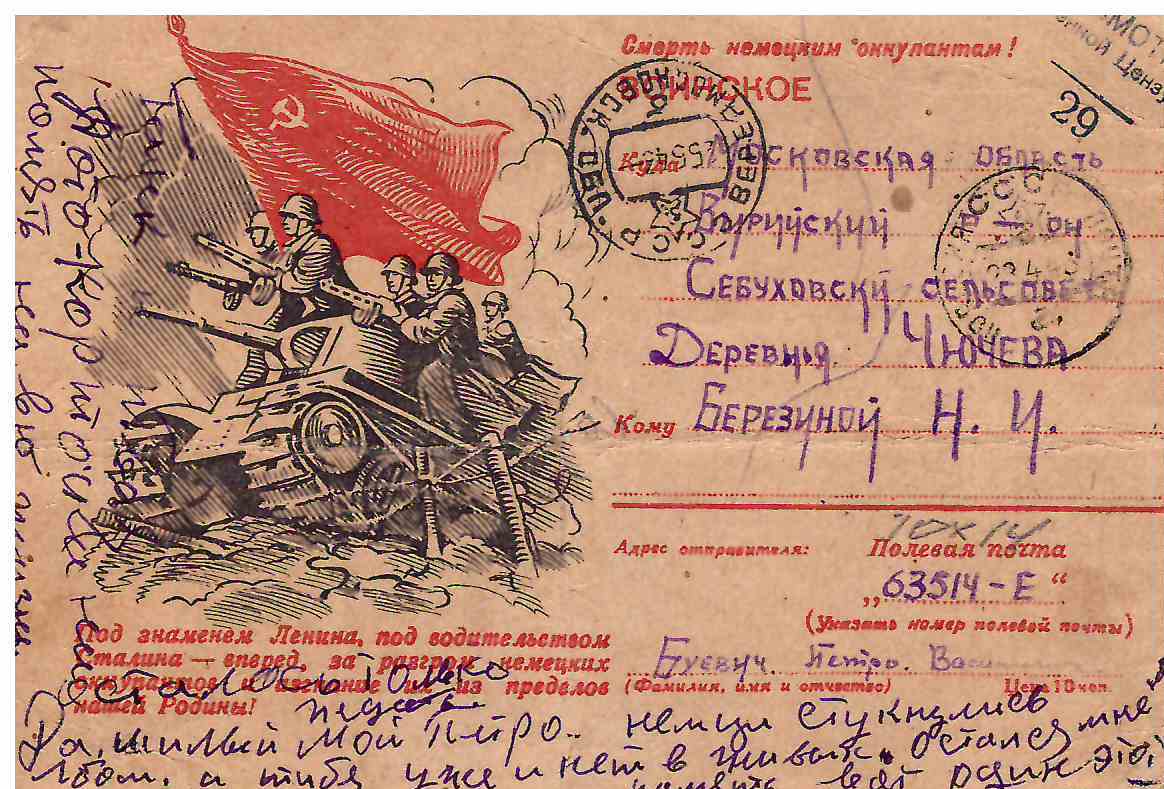

Тем , кто интересуется историей Москвы и его районов, а также историей ВОВ стоит посетить данную школу, ведь теперь там организован музей истории Косино. Старые фотографии погибших на фронте Великой Отечественной войны выпускников школы, Знамя и другие памятные вещи и по сей день бережно хранятся в нем, а руководит им замечательный педагог - Насонова С.А. Там также можно посмотреть подлинные фронтовые письма, атрибутика пионерии, старые учебники и грамоты и многое другое. Надеюсь, что и в дальнейшем, школа будет радовать своими успехами как в учебном плане, так в творческих и спортивных достижениях своих учеников!

Родильный дом №16 в годы ВОВ

Рассказывает Владимир Стрельников

Родильный дом №16 Москвы, расположенный на улице Верещагина, дом 7 в столичном районе «Сокол», был построен в 1938 году. В 1941 году немецкая армия подошла к Москве. Сокол был расположен в самом начале Волоколамского пути, откуда наступали немцы. Осенью 1941 года Сокол стал частью второй линии обороны на границе Москвы. Через посёлок прошла одна из линий укреплений Москвы. Баррикада с амбразурами, противотанковым рвом и надолбами протянулась через всю территорию посёлка. На посёлок упало 13 фугасных бомб.

С первого дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз на территории страны началось экстренное формирование обширной сети эвакуационных госпиталей, в которых лечились эвакуированные с фронта больные и раненные. В феврале 1942 года родильный дом №16 был закрыт, а здание использовалось под эвакуационный госпиталь №5003 вплоть до 1945 года. В январе 1942 года данный госпиталь получил номер 5003. Тогда в нём насчитывалось 300 коек. По состоянию на 28 мая 1943 года уже отмечены 350 коек, среди которых 100 отводилось для пациентов с переломами бедер с ранениями тазобедренных и коленных суставов, 100 - ампутирование, 100 - ранения глаз, 50 - травмы конечностей с повреждениями кости, ранами мягких тканей.

Госпиталю помогали горожане, жители поселка приносили из дома вещи, продукты, лекарства. Заботу о раненых проявляли дети. Приносили подарки, разыгрывали сценки из спектаклей, пели, танцевали. Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши потери в Великой Отечественной могли быть куда более сокрушительными, если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. «Победу мы выиграли ранеными» – некогда сказал Константин Рокоссовский. Высказывание маршала отсылает не только к тяготам военных будней, но и труду медиков, которые возвращали в строй солдат после тяжелых ранений и заболеваний.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Рассказ Александровой Натальи Владимировны, ведущего научного сотрудника отдела рукописей ГМИИ им. А.С.Пушкина, кандидата исторических наук

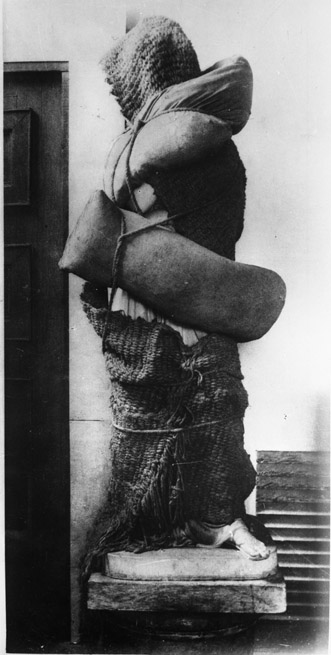

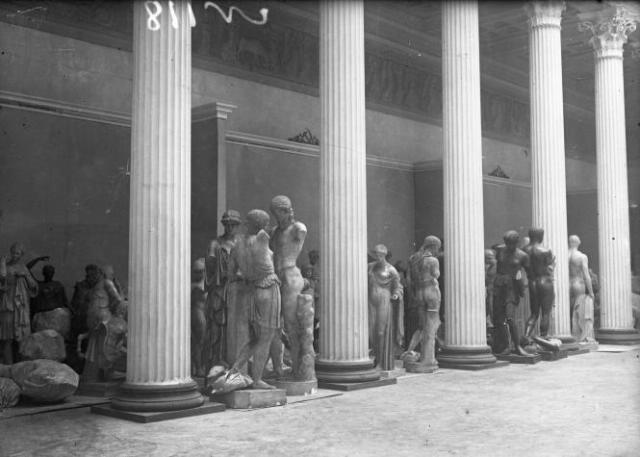

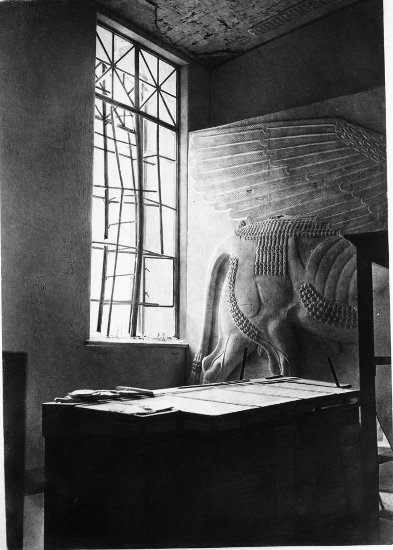

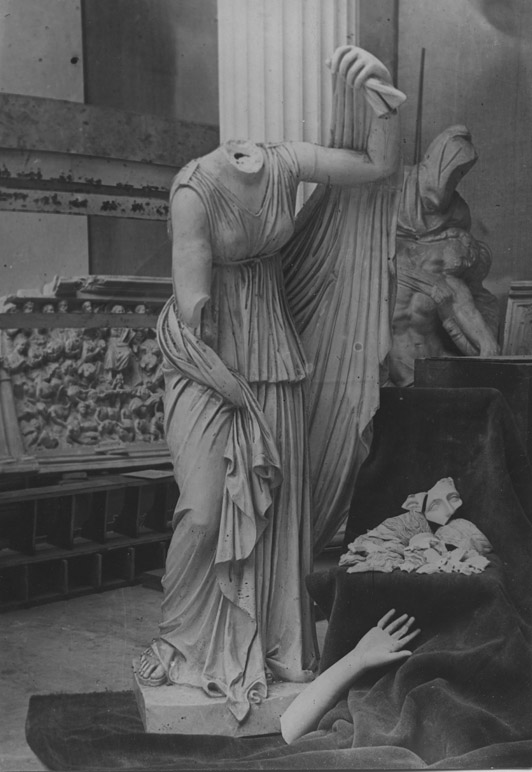

В годы Великой Отечественной войны Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина пережил немало тяжелых испытаний. Уже в первые дни после объявления войны все шедевры изъяли из экспозиции, витрины из-под стеклянных перекрытий передвинули к стенам, поддающиеся переноске экспонаты разместили в подвалах. Крышу музея накрыли маскировочной сеткой, в залы принесли мешочки с песком для укрытия памятников. Готовились списки экспонатов для возможной эвакуации.

4 июля 1941 по приказу Комитета по делам искусств, в ведении которого находился музей, приступили к упаковке экспонатов для отправки в эвакуацию. В кратчайший срок за 10 дней были упакованы 101 824 памятника самых разных форм, размеров и материалов – живопись, гравюры, античные вазы, папирусы, рельефы, скульптура, нумизматика и др.

Для каждого вида художественных произведений приходилось на ходу изобретать способы защиты от возможных повреждений. 15 июля 1941 ценный груз – 460 ящиков был перевезен на станцию Москва-Сортировочная, где формировался музейный эшелон. Через несколько дней железнодорожный состав с фондами ГМИИ, Третьяковской галереи, Государственного Музея Нового Западного Искусства и Музея восточных культур отправился в Новосибирск.

Музей несколько раз подвергался сильным бомбежкам. В первый массированный авианалет на Москву в ночь на 22 июля в Музей попало 8 зажигательных бомб. Первая зажигалка пробила крышу над Греческим двориком. В ночь на 7 августа на территории музея было потушено 150 зажигательных бомб. Загорелось и погибло панно работы Александра Головина «Афинское кладбище».

Пожарные расчеты прибывали не вовремя, длины пожарных шлангов не хватало на высоту залов. Приходилось действовать собственными силами. Ведра с водой на второй этаж передавали вручную по цепочке. В середине августа, во вторую очередь эвакуации было отправлено в Соликамск 22 ящика – 1408 предметов.

В залах в сентябре 1941 года находились слепки – 19 больших неразборных статуй, 57 памятников, вмонтированных в стены, 8 архитектурных памятников. Для каждого из подобных экспонатов придумали специальные конструкции из бруса, досок и фанеры.

Разразившаяся в ночь на 14 октября 1941 года катастрофа определила жизнь музея на долгие три года. Ударной волной от разорвавшейся в соседнем дворе фугасной бомбы стеклянная крыша, световые фонари и подфонарники были уничтожены на 85 % (свыше 7,5 тыс. кв. м. стекла). Весь этот поток стекла рухнул в залы. Сорвана железная кровля. Были разбиты окна – 71 металлическая и 14 деревянных рам. Было повреждено электричество, лопнули трубы отопления.

Аварийные работы в ГМИИ были официально объявлены трудовым фронтом и продолжались с 15 октября 1941-го до 25 января 1942 года. Музей фактически 2 месяца стоял под открытым небом. Временную крышу удалось установить лишь в середине декабря 1941 года, после того как отогнали немцев от Москвы. Доски и толь, которые установили на перекрытия, не выдерживали талой и дождевой воды весной и осенью, снега зимой. Снег из залов второго этажа музея сбрасывали на Розовую лестницу, а затем вывозили с территории на санках, т.к. грузовые машины были реквизированы в пользу фронта. Музей существовал в режиме бесконечных авралов – уборка воды, снега, борьба с сыростью и плесенью.

Коллекции музея пострадали значительно меньше, чем здание благодаря хранительскому подвигу сотрудников, которые буквально сражались за них в холоде, темноте и голоде. В музее оставалось около 270 тысяч экспонатов. Запасники были организованы в подвалах, экспозиционных залах. Ежедневно проводились хранительские осмотры. Использовались все меры возможные в условиях военного времени. Летом подвалы проветривались, сушили гравюры, живопись зачищали от плесени и выносили на солнце.

В сентябре 1942 года организовали третью очередь эвакуации – в Новосибирск было отправлено 20 ящиков – 5267 экспонатов. Порой дело доходило до курьезов – одни из самых хрупких экспонатов музея, древнеегипетские мумии в 1943 году были перенесены в единственные отапливаемые помещения музея – комнаты, в которых работали научные сотрудники и отдыхали между осмотрами дежурные, и где были установлены временные печи. Так вместе и зимовали.

Музейные штаты были сокращены на 70 процентов. С августа 1941 по начало 1944 года в музее работали 16 хранителей и реставраторов, и еще 40-50 человек технических служащих – вахтеров, сторожей, пожарных, уборщиц, водопроводчиков, столяров.

Работали в эту общую беду одним коллективом, не подразделяясь на научных и технических.

Восстанавливаться к нормальной жизни музей стал с начала 1944 года.

Памятник на Большой Черемушкинской улице

Московский электроламповый завод

Школа 2031

Родильный дом №16

ГМИИ им. А.С. Пушкина

В 1940-х "Гвардейский " шоколад был в некотором смысле стратегическим продуктом. Рассказывает жительница Наталия.

Почти напротив Храма Христа-Спасителя на берегу Москва-реки находятся обширные краснокирпичные корпуса, на которых крупными буквами (так, что видно с другого берега реки) обозначено «Т-во Эйнемъ 1851 — Красный Октябрь — Российская традиция качества».

На самом деле знаменитой с позапрошлого века шоколадной фабрики здесь нет уже лет 15: в 2000-х годах «Красный Октябрь» организационно слился со своим давним (с дореволюционных времен) конкурентом, Бабаевской кондитерской фабрикой, и всё производство обеих легендарных кондитерских фабрик теперь сконцентрировано ближе к окраине Москвы (около метро «Красносельская»).

В центре Москвы от «Красного Октября» сейчас остался только небольшой музей, на территории бывшего кондитерского гиганта разместился арт-кластер.

А во время Великой Отечественной «Красный Октябрь» трудился на полную мощность.

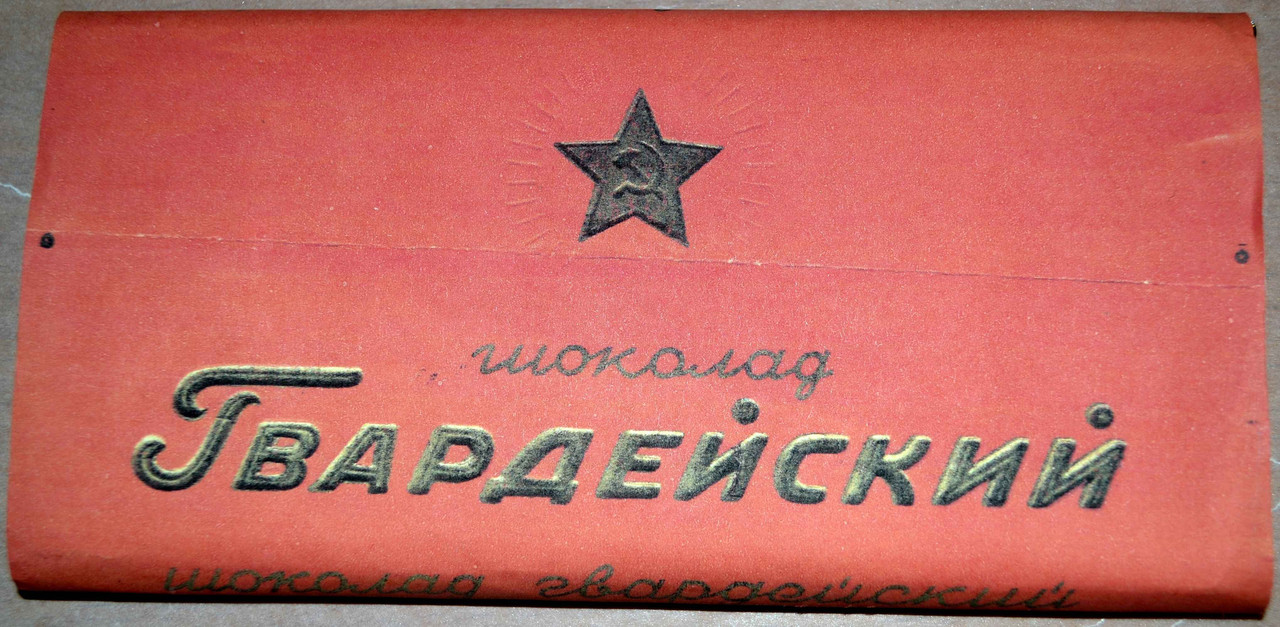

В наши дни шоколад — доступная закуска к чаю/кофе. Но в военных 1940-х шоколад был в некотором смысле стратегическим продуктом. Его строго дозированно выдавали как часть пайка тем военным, которым приходилось «перекусывать» максимально быстро и калорийно (прежде всего, летчикам и подводникам).

Шоколад тогда был гораздо дороже: с 1960-х в СССР его стали изготавливать из дешевого африканского сырья, а до этого мешки какао везли из Центральной Америки (шоколад из американского сырья и в наши дни в разы дороже, чем из африканского).

Вот этот дорогой, но очень важный для пищевого снабжения советской армии продукт и производили во время войны около Кремля. Производство затруднялось нередкими бомбежками: когда немецкие летчики в 1941 году бомбили Москву, то главным их объектом был, конечно, правительственный краснокаменный Кремль, а поскольку шоколадная фабрика тоже была с дореволюционных времен краснокирпичной, то ее часто принимали за Кремль.

Несмотря на все трудности, «Красный Октябрь» не только продолжал выпускать шоколад для фронта, но и освоил выпуск новых нужных фронту продуктов (каш-брикетов для полевых кухонь, дымовых шашек и т.д.).

К сожалению, на корпусах бывшего «Красного Октября» сейчас нет никаких памятных надписей о том героическом времени. Лишь в музее «Красного Октября» (он обозначен дореволюционным названием «Розы Эйнема») можно увидеть этикетки производимого во время войны «Гвардейского» шоколада.

Однажды ночью, в самом начале войны, во время бомбежки одна из больших бомб упала в Москву-реку около фабрики. Дежурный на «вышке» сообщает:

«Вижу масляные пятна на поверхности воды». Первая мысль — иприт, объявляется химическая тревога. Следующая группа самолетов вновь сбрасывает бомбы, и опять в реку. Группа девушек из бригады местной противовоздушной обороны, созданной на фабрике, в противогазах, с приборами и реактивами для определения характера отравляющего вещества, с защитными фонарями выбегает в разведку. Темно. Только в небе вспышки

от разрывов зенитных снарядов. Но вот неожиданно все вокруг осветилось серебристо-зеленым светом. Это немецкий самолет сбросил на парашюте осветительную бомбу. Разведка сообщила: «В воде не иприт, а нефть!».

Враг пытался сжечь корпуса фабрики и бросал крупные бомбы с нефтью, но промахнулся и попал в реку. Ведь район, в котором находится фабрика, особенно интересовал фашистов. Здесь — Кремль, Государственная электростанция № 1 — главный поставщик электроэнергии Москвы, промышленные объекты.

11 августа 1941 года вражеские самолеты буквально засыпали фабрику «зажигалками». Начались пожары, загорелся склад бумаги. Всю ночь шла борьба с огнем, его тушили все сотрудники. Грязные, все в синяках и саже, но гордые — они отстояли фабрику!

Все военные годы на фабрике не прекращался выпуск газеты «Наша правда». На ее страницах освещалась не только производственная и общественная жизнь предприятия, но и печатались письма от сотрудников, ушедших на фронт, и других солдат:

«Когда мы на фронте открываем пачки приготовленных вами концентратов, то всегда вспоминаем о тех, кто приготовил нам такую вкусную и питательную пищу. Мы даже придумали пословицу: “Хороша каша, приготовила ее московская Маша”. Спасибо, девушки,

за вашу заботу о фронтовиках! Верьте, что недалек тот час, когда мы разобьем фашистских оккупантов и их пособников. Мы бьем врага, без промаха разим его нашей меткой пулей!».

Множество посылок было собрано заботливыми женскими руками — с волнением и радостью их получали бойцы на передовой.

«Красный Октябрь» на деле показал, как надо справляться и преодолевать трудности. Работницы перевыполняли нормы на 214 процентов. Технологи предприятия разработали новые виды сырья, чтобы продолжать выпуск карамели и помадных конфет без сахара.

Из-за жесткой экономии придумали новую технологию изготовления

холодным и полухолодным способами, таким образом цеха работали даже без топлива. Для производства конфет «Фронтовые» было разработано 25 различных рецептур, их производили исходя из имеющегося в наличии сырья.

А вот как ловко была решена задача по отливке шоколада для фронта после того, как часть оборудования была эвакуирована и на фабрике остался только один формовочный аппарат. В Наркомате сказали: «Сырьем вы полностью обеспечены, а дальше думайте. Сами думайте, не ждите сверху помощи. А завтра доложите».

Директор и главный технолог шли по снежной, ощетинившейся Москве и думали… А что, если… Не обязательно делать красивые, с глянцевой поверхностью стограммовые плитки, ведь для бойцов главное получить шоколад хорошего вкуса и качества. Что, если увеличить вес до 200 граммов? А почему не до двух килограммов? И возникает решение: сделать в механической мастерской жестяные формы емкостью по два килограмма, реконструировать отливочную головку автомата и охлаждающий конвейер.

Собрались специалисты — короткое совещание — и через несколько дней готово! «Красный Октябрь» дает для фронта нужное количество шоколада в двухкилограммовых плитках.

Выпуск шоколада «Гвардейский» был налажен в 1942 году за рекордные три дня — в мирное время для запуска нового продукта требовалось два месяца. Шоколад «Гвардейский» до сих пор выпускается и пользуется заслуженной славой.

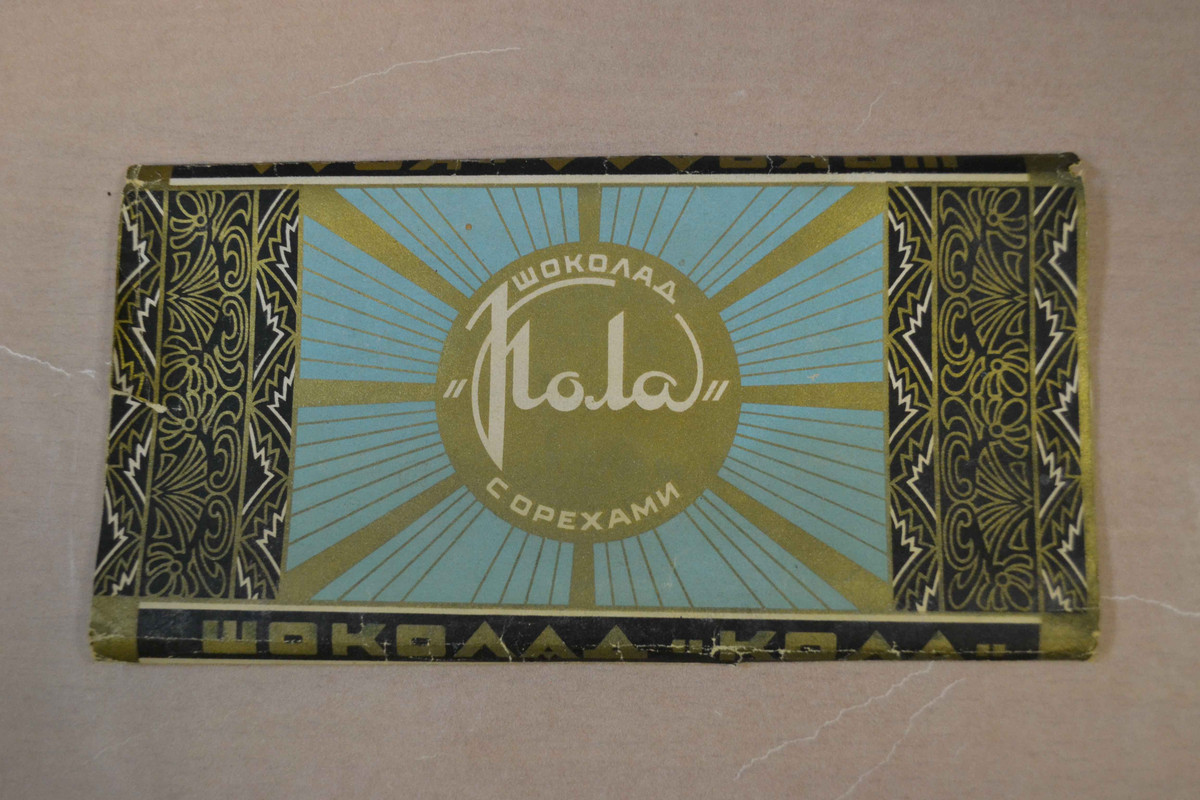

Шоколад «Кола» помогал бороться с утомляемостью и входил в паек летчиков и подводников. Он содержал шесть процентов ореха кола и действовал как бодрящий пищевой продукт.

Сам шоколад «Красный Октябрь» начал выпускать еще до войны в 1936 году, а производство драже с колой для фронта было налажено в кратчайшие сроки — в 1941 году. В шоколад, драже и ирис добавляли африканский орех кола, обладающий тонизирующими свойствами, содержащий много теобромина (заряжает человека энергией на длительное время и повышает выносливость) и кофеина (усиливает концентрацию внимания). В суровые годы войны шоколад фабрики «Красный Октябрь» зарабатывал для страны валюту — небольшие партии продолжали экспортировать в Англию и США.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Рассказывает Вячеслав Владимирович Челюбеев

Село Крылатское было основано на правом берегу Москвы-реки, на высоких холмах, имевших немаловажное оборонительное значение. Сохранившийся до наших дней каменный храм построен на месте, где стояла деревянная церковь, построенная во времена царствования Ивана Грозного. Это место было выбрано не случайно. Отсюда открывается вид на живописные окружающие просторы, близость реки, захватывающей перспективой полей, холмов и лесов. К несчастью деревянная церковь несколько раз горела. Но с помощью прихожан и добровольных жертвователей, усилиями которых церковь неоднократно восстанавливалась, порой восставая из пепла в буквальном смысле этих слов.

Каменный храм возведен и освящен был в 1868 году. В 1936 году, по указанию властей храм был закрыт и постепенно подвергался разграблению. С началом Великой Отечественной войны, храм постигла печальная участь. Опасаясь, что возвышающиеся над местностью строения служат ориентиром для вражеской авиации, стремившейся разбомбить авиационный завод, расположенный ниже по течению реки (ныне это Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева.). С церкви был снят купол, а ее колокольня разобрана до первого яруса. В последствии оказалось, что немецкие летчики, ориентировались по излучине Москвы-реки. По одной из легенд, в дом местной жительницы, которая осквернила церковные святыни, во время очередного налета, попала бомба. Это была единственная бомба, упавшая на село Крылатское. В 1990-х годах храм был восстановлен. И сегодня Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском – памятник истории Западного округа Москвы.

Памятник Клименту Аркадьевичу Тимирязеву

Рассказывает жительница Белякова Анастасия

12 апреля 1922 года, через два года после смерти ученого, вышло постановление Президиума Моссовета об установке памятника Клименту Аркадьевичу Тимирязеву.

На пьедестале памятника, по проекту Д.П. Осипова, была вырезана "кривая", определенная Тимирязевым в его работе по физиологии растений. Эта"кривая", как впрочем, и стилизованные приборы - микроскопы, была совершенно непонятна зрителям (как тогда, так и сейчас).

Кроме того, выяснилось, что монолитного куска нужного размера для изготовления фигуры на московских складах нет, и памятник сделали из двух имеющихся в наличии кусков. Масштабы материала, вспоминал Н.Д. Виноградов, заставили Меркурова несколько сжать фигуру, отчего она кажется очень плоской.

Спустя несколько лет началась война, в ходе которой памятник пострадал, но сохранился. 12 августа 1941 года у Никитских ворот в Москве, около памятника Тимирязеву, упала тонная фашистская бомба. Воронка образовалась глубиной 12 метров и шириной 32 метров.

В результате были повреждены трамвайные пути, сброшен со своего постамента памятник. Событие произошло ночью, а утром около Никитских ворот уже ходили трамваи. К пяти чесам вечера того же дня памятник Тимирязеву стоял на своем месте. Порождает отношение горожан. Люди поддерживали культурные объекты так, как поддерживали бы их в мирное время.

Постановка памятника на прежнее место была символом непокорности москвичей врагу, символом отваги и того, что русский народ не сдается. Последствия от упавшей бомбы до сих пор можно наблюдать в основании памятника, который каждый горожанин может увидеть на Тверском бульваре.

Самый знаменитый храм России

Рассказывает жительница Надежда

Самый знаменитый храм России – собор Покрова на Рву, он же храм Василия Блаженного, был построен в 1555-1561 годах по повелению царя Ивана Грозного. В 1918 г. храм был признан объектом культурного достояния и взят под государственную охрану. Музей в храме начал работу в 1923 году, и не принимал посетителей лишь в годы Великой Отечественной войны. 26 июня 1941 года генерал-майор Спиридонов представил наркому внутренних дел СССР Л.П. Берии записку, в которой предлагал безотлагательно приступить к маскировке Московского Кремля и прилегающих к нему территорий ( в том числе и храма Василия Блаженного). Предполагалось: – затруднить противнику при подлете отыскание Кремля на фоне города Москвы; – уменьшить возможность прицельного бомбометания с пикированием по отдельным зданиям Красной площади. К записке прилагался проект плана маскировки Красной площади, подготовленный группой академика архитектуры Б.М. Иофана. Маскировку Красной площади и расположенных на ней зданий проводил Моссовет. В итоге собор Василия Блаженного был замаскирован, чтобы немецкие налётчики не уничтожили историческое здание авиабомбами.

Стены закрывали фанерные щиты, изображающие жилые дома. На купола храма Василия Блаженного было нанесено защитное покрытие. Пролетая над ними, гитлеровцы не догадывались, что находятся в сердце Советского союза. С наступлением ночи вокруг Кремля поднимали в небо большое количество аэростатов заграждения. 29 июля 1941 года для повышения уровня противовоздушной обороны объекта установили две зенитные батареи корпуса ПВО, одна среднего калибра, другая мелкокалиберная. После Великой Победы в храме-музее были проведены восстановительные работы. 7 сентября 1947 г. в день 800-летнего юбилея Москвы храм Василия Блаженного вновь открылся для туристов.

Рассказывает Анчевская Ольга Анатольевна

Храм Василия Блаженного или Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, построенный в 1555-1561 годах по велению царя Ивана Грозного, является не только визитной карточкой Москвы, но и всей России. Его жгли, разрушали, разграбляли, даже хотели снести, но по воле божьей он до сих пор радует и москвичей, и гостей столицы своей красотой и величием.

Огромный вклад в его восстановление и реставрацию внесли императрица Екатерина II и император Александр I. Впервые посетила его ещё ребёнком. Запомнились высокие каменные ступени - тяжело было подниматься наверх. Мой муж иностранец называет его "ice cream palace", что в переводе означает "дворец-мороженое". Его купола и вправду по форме напоминают мороженое.

До сих пор доподлинно неизвестно кто был его архитектором, но в том, что этот человек был невероятно талантливым сомнений нет. Столько веков прошло, а он по-прежнему вызывает восхищение. Столько великих и простых людей было так или иначе сопричастно к его судьбе. Французский император Наполеон Бонапарт был настолько им очарован, что даже хотел перевезти его во Францию, но когда понял, что это невозможно, приказал его взорвать.

По легенде, дождь загасил фитили французских пушек после молитвы москвичей. Во время второй мировой войны москвичам удалось не только молитвами, но и упорным трудом уберечь собор от бомбёжек вражеской авиации. Каждый уцелевший дом, храм, памятник - герой. А ещё большие герои это простые москвичи, которые на протяжении веков сохраняют красоту и культурное наследие Москвы.

Люблю мою Москву. Для кого-то она мегаполис, а для меня родной, любимый и такой уютный, пропитанный историей город.

Московский зоопарк

Рассказывает Удавенко Анна Владимировна

Рассказывает Дасаева Халися

Московский зоопарк является старейшим в России. Его открыли в период правления Александра II и тогда именовали «зоосадом». За годы существования зоопарка его сотрудники и обитатели переживали и счастливые, и трудные времена. Самым тяжким испытанием стала Великая Отечественная война.

К моменту ее начала в Московском зоопарке насчитывалось более пяти тысяч живых существ – от млекопитающих до рыб. Все служащие зоопарка самоотверженно пытались сохранить им жизнь, несмотря на лишения и огромные риски.

Великая Отечественная война стала трагедией для нашей страны. Она не обошла стороной и московский зоологический парк, который за 1941-1945годы ни разу не закрывался. С первых дней зоопарк был переведен на военный режим работы. Парк был дважды подвергнут обстрелам: с 22.07.1941 по 23.07.1941г. и с 04.01.1942 на 05.01.1942г.

В ночь первой бомбардировки с 22 на 23 июля 1941 года на территорию упало несколько зажигательных и фугасных бомб. Были сожжены дотла архивы, управление зоопарка, ресторан, были разбиты стекла в Оранжерее, сгорели квартиры сотрудников на территории зоопарка, cнаряды также попали в вольеры. Во время второй бомбардировки в ночь на 05 января 1942 года на зоопарк упало более 500 снарядов. Они попали в здание и ров загона Острова зверей. Горели львятник, слоновник, обезьянник, пострадали вольеры со слонами и копытными, были пробиты деревянные и сетчатые крыши вольеров с попугаями и фазанами. Все работники зоопарка в те страшные для страны годы работали круглосуточно, а во время налетов гасили бомбы, пытаясь защитить животных.

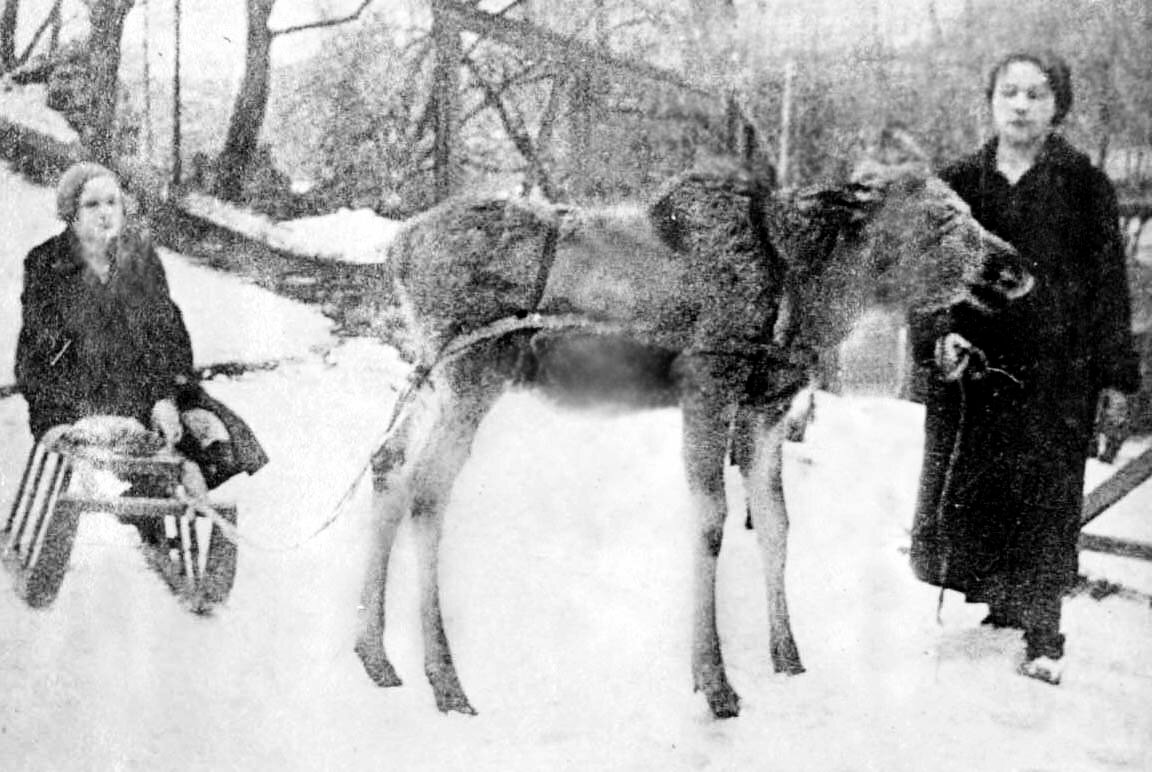

Московский зоопарк в первый год войны

Как жил Московский зоопарк в первый год войны? Об этом в своих воспоминаниях пишет Мирдза Кришьяновна Крумина.

Она работала в Московском зоопарке с 1932 года (до этого 2 года – с 15 лет – занималась в КЮБЗе, где проводила работы по приручению лосят). В 1941 году М.К. Крумина была назначена заведующей секцией копытных.

В первые же дни войны она поступила на курсы медсестер РОКК, а весной 1942 года – добровольно ушла на фронт.

После войны Крумина вернулась в зоопарк, где заведовала секцией хищных, а в более поздние годы она работала на кафедре ихтиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Из воспоминаний М.К. Круминой:

«В трудное время обороны Москвы, когда немцы прорвались на 13-й километр от столицы, в зоопарке сильно обострилась обстановка: усилилась бомбежка, не хватало кормов. Мосгорисполком прислал список животных, которые подлежат ликвидации, а мясо их может быть использовано в пищу людей. Приходила милиция, отстреливала козерогов, туров, верблюдов, волков, медведей. Все это я страшно переживала, плакала. Однако скоро отстрел был отменен. Этого добился перед Мосгорисполкомом Николай Иванович Калабухов — заместитель директора зоопарка по научной части. Он 13 октября 1941 года ушел добровольцем в ополчение, однако несколько раз приходил в зоопарк, интересовался тем, как идут у нас дела.

За забором соболятника, на Новой территории стояла воинская часть, прибывшая с Дальнего Востока. Зоопарк давно был закрыт для посетителей, и только воины этой части перелезали через забор и приносили для животных остатки пищи из столовой, иногда кормили их сами.

Однажды, после очередной бомбежки, в зоопарк позвонили из милиции и сказали, что в парикмахерскую, на Тишинке, разбив окно и зеркало, проник сбежавший с турьей горки сибирский козерог. Нам пришлось вручную возвращать его обратно, обмотав большие рога веревкой <...>

Самые трудные испытания зоопарк прошел в ночь на 4 января 1942 года, когда на Новую территорию были сброшены две фугасные бомбы, которые попали в утепленное здание и в ров загона Острова зверей. Мы, заведующие секциями, были на «казарменном положении»: дневали и ночевали в зоопарке. Спали на полу в своих кабинетах. Но в эту злополучную ночь я была дома — вернулся с боевого задания муж Миша.

Около 10 часов вечера мне позвонили и сказали, что на Новую территорию сброшены фугасные бомбы, и нужно срочно прибыть на место, чтобы принять меры для ликвидации очагов пожара и спасения животных. Мне также сообщили, как действовать, если меня задержит патруль (с 10 вечера до утра не разрешалось выходить на улицу — действовал комендантский час): патрульные должны были позвонить дежурному Мосгорисполкома — там знают мою фамилию и причину появления на улице в неположенное время.

Когда я пешком добежала до зоопарка по Садовой улице, на тротуарах и мостовой валялись выбитые взрывной волной осколки стекла. Я перелезла через забор, отделяющий воинскую часть от соболятника, меня узнали и не задерживали. В ров загона тигров Острова зверей и в утепленные здания, где размещались на зиму копытные, попали бомбы.

Особую опасность мог повлечь взрыв в загоне тигров, так как в самом здании Острова зверей был расположен склад боеприпасов воинской части. Взрыв был, но здание не пострадало, и склад боеприпасов остался цел. Вторая фугаска, меньшего размера, угодила в утепленное здание. Однако оно тоже устояло, так как бомба попала в кормовую комнату, которую отделяла от других помещений кирпичная стена отопительной печи. Осколки бомбы застряли в кирпичах. Ни одно животное не пострадало, но ночь была очень холодной, и требовалось срочно перевести теплолюбивых животных на Старую территорию.

Вскоре из Мосгорисполкома прибыла бригада из семи инженеров, они представились мне и сказали, что готовы помочь с переселением животных, но не знают их повадок. Смущаясь, они просили меня, молодую женщину, схватить оленя замбара за рога, так как не знали, как это сделать. При помощи веревки оленя удалось привязать к решетке и втянуть в клетку. Остальных копытных вручную, на веревках, перегнали на Старую территорию. Вся операция прошла в короткий срок и благополучно»

Фабрика «Красный Октябрь»

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Памятник Клименту Аркадьевичу Тимирязеву

Собор Василия Блаженного

Московский зоопарк

Кремлевский дворец

Рассказывает жительница Инкина Татьяна

В ходе первого воздушного налёта, в ночь на 22 июля 1941 года, 250-килограммовая фугасная авиабомба, начинённая аммоналом, попала в крышу Большого Кремлёвского дворца и пробила потолочное перекрытие в Георгиевском зале. Бомба не взорвалась — только развалилась, ударившись об пол.

В ночь на 12 августа 1941 года зданиям Кремля был нанесён уже более серьёзный урон: «Прямым попаданием ФАБ весом около 500 кг в здание арсенала: 1. совершенно разрушена часть здания арсенала от угла в сторону арки, выходящей на Коммунистическую улицу, 12–15 метров, и в сторону арки, выходящей к зданию РКП, около 50 метров; 2. разрушены помещения (за исключением наружных стен и частично сводов) отдельной транспортной роты, складов МТО, отдела связи, физкультурного зала, тира для стрельбы из мелкокалиберной винтовки…» Два с половиной месяца спустя, 29 октября, такая же фугасная бомба попала во двор арсенала и разрушила две лестницы, выходящие во двор, а также башенный кран, леса и установленную опалубку на строительстве восстанавливаемой части здания.

Масштабная реставрация Кремля началась уже после окончания войны. 28 января 1946 года вышло постановление Правительства «О ремонте башен и стен Московского Кремля». В процессе реставрации по всему двухкилометровому кольцу стен с 19 башнями укрепили кирпичную кладку, сменили или переложили белокаменное покрытие зубцов и парапетов, восстановили утраченные белокаменные детали. Работы завершились к середине 1950 года.

Большой Кремлевский дворец

ОТ «ТЁПЛОГО СТАНА» ДО БЕРЛИНА

Рассказывает житель района Тропарёво-Никулино.

Через весенние ручьи в последний день марта с женой отправился погулять в ландшафтный заказник «Теплый стан». Живем мы на улице Никулинская, у нас под боком есть «собственный» Тропарёвский парк, так что в «Теплый стан» выбираемся редко, а от того и знаем его не очень хорошо. Добравшись на автобусе к остановке у Пансионата ветеранов труда №6 на улице Островитянова, дом 10, зашли в заказник.

В нем еще чувствовалось, что территория не полностью отошла от зимы, но весна уже вовсю очищала его от снега. Даже по главной асфальтированной дорожки текла талая вода. Вслед за другим отдыхающими мы пошли в сторону зоны отдыха «Тропарёво», но быстро поняли, что дойти до станции метро «Коньково», как мы хотели, не получится, и решили перейти по мосту на другой берег большого пруда, чтобы пойти в обратную сторону.

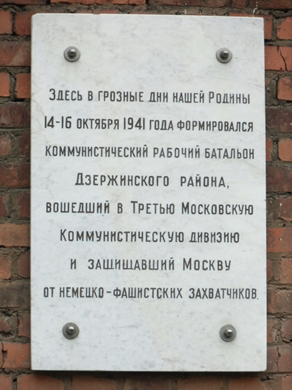

Едва мы поднялись на другой берег, как увидели небольшой мемориал со скромным памятником и долговременной огневой точкой (ДОТом). Надпись на памятнике гласила «Отсюда начала свой путь на Берлин 5 Московская (в последующем 158) стрелковая дивизия».

Мы молча постояли несколько минут. Амбразура ДОТа была направлена в сторону большого пруда, и очевидно, своим огнем, опираясь на водную преграду, она должна была зимой 1941 года сдерживать наступление немецко-фашистских войск на этом направлении. Мы пошли дальше, хотя из-за тающего снега по маршруту нашего движения это было сделать трудно. Подчас, чтобы преодолеть очередную лужу, разросшуюся до больших размеров, приходилось заходить вглубь леса. И тогда взглядом старого служаки я сразу же обращал внимание на очертания окопов и продолговатых ям, служащих когда-то для устройства блиндажей.

Вот здесь и располагалось одно из подразделений 5 дивизии народного ополчения Москвы. Его бойцы готовились к жестоким боям, занимались боевой и политической подготовкой, обихаживали свой нехитрый полевой быт, писали письма домой, хотя до семей было рукой подать. Ведь, как известно, соединение спешно формировалась 15-20 октября 1941 года из истребительных батальонов Дзержинского, Краснопресненского, Кировского, Ростокинского, Ленинградского, Пролетарского, Первомайского, Свердловского, Октябрьского, Тимирязевского и Железнодорожного районов г. Москвы, и Ухтомского и Лотошинского районов Московской области. Эти истребительные батальоны были сведены в три стрелковых полка, которые с 17 октября 1941 года были переданы в оперативное подчинение командованию 3-го боевого участка (начальник — полковник С. Е. Исаев) Московского оборонительного рубежа войск обороны Москвы.

Полки получили боевую задачу выдвинуться на юго-западную окраину столицы, закрепиться в Тропарёвском лесопарке по берегам реки Очаковка. 28 октября 1941 года все истребительные полки 3-го боевого участка приказом командующего Московским военным округом № 0021 от 28 октября 1941 года были сведены во 2-ю стрелковую бригаду московских рабочих. 14 ноября 1941 года приказом Командующего Московским военным округом № 0047 от 14 ноября 1941 года бригада была переформирована в 5-ю Московскую стрелковую дивизию, получившую в свой состав три стрелковых полка (7-й, 8-й и 9-й), артиллерийские части, а также полноценные части боевого обеспечения и тыла. 5-я Московская стрелковая дивизия (дивизия народного ополчения) со второй половины октября занимала оборону на ближних подступах к Москве на рубеже: Кунцево - Люберцы, а затем на рубеже: Киевский вокзал - Очаково -Переделкино - Черёмушки-Деревлёво – Тёплый стан – Городище.

В середине февраля 1942 года, к счастью, так и не вступив в бой с противником, которого остановили на другом предмосковском рубеже, 5-ю Московскую стрелковую дивизию, переименованную в январе 1942г. в 158-ю стрелковую, перебросили в состав 22-й армии на Калининский фронт, где она участвует в Торопецко-Холмской наступательной операции. С мая 1942 года дивизия входит в состав 4-й ударной армии, в ноябре 1942 года перебрасывается под Ржев, где входит в состав 39-й армии. 2-28 марта 1943 года — участвуя в наступательной операции на Ржевской дуге: с боями прошли 250 километров, освободив при этом 288 населённых пунктов. С августа 1943 года 158-я стрелковая дивизия входит в состав 84-го стрелкового корпуса 39-й армии. Так совпало, что в это время корпусом командовал мой дед – генерал-майор Князьков Сергей Алексеевич. В дни битвы за Москву он командовал 332-й Ивановской стрелковой дивизией имени М.В.Фрунзе.

Дивизия действовала по соседству с 5-й Московской стрелковой дивизией и размещалась на позициях к юго-западу от Москвы в районе населённых пунктов: Красное, Чертаново, Царицыно, Брошлево. 332-й стрелковой дивизии выпала честь принять участие в легендарном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Однако вернемся к 158-й стрелковой дивизии. С 20 октября 1943 года она вошла в составе 1-го Прибалтийского фронта. Дальнейший боевой путь 158-й стрелковой дивизии сложился так: Лиозно Витебской области, Витебск, Восточная Пруссия, Кенигсберг.

Согласно Директиве начальника Генерального штаба РККА № орг/2/1160 от 12 марта 1945 года, 158-я стрелковая Лиозновская, Краснознаменная, ордена Суворова II степени дивизия приняла в себя личный состав, имущество и вооружение расформированной на основании той же самой директивы 145-й стрелковой Витебской, Краснознамённой дивизии с одновременным унаследованием воинского почётного наименований и боевой награды последней. С 19 апреля 1945 года 158-я сд — вновь в боях Великой Отечественной: в составе 14-го стрелкового корпуса, непосредственно подчинённого штабу 2-го Белорусского фронта, приняла участие в заключительном этапе Берлинской стратегической наступательной операции и завершила войну в Берлине.

К маю 1945 года именовалась: 158-я стрелковая Лиозно-Витебская, дважды Краснознаменная, ордена Суворова II степени дивизия. Два ее стрелковых полка - 875-й и 881-й – были награждены орденами Александра Невского. Расформирование В связи с расформированием на основании Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11097 от 29 мая 1945 года 14-го стрелкового корпуса, 158-я стрелковая дивизия переподчинена штабу 49-й армии 2-го Белорусского фронта. В течение июня 1945 года в соответствии с приказом командующего 49-й армией № 00136 от 4 июня 1945 года и приказом командира 158-й СД от 6 июня 1945 года, дивизия расформирована на территории центральной Германии, при этом его личный состав направили на пополнение 12-го гвардейского стрелкового Краснознамённого корпуса 3-й ударной армии Группы советских оккупационных войск в Германии — в 23-ю и 52-ю гвардейские стрелковые дивизии.

Память После войны на здании Института физических проблем Академии Наук, где в октябре 1941 года размещался штаб и политотдел дивизии (Воробьевское шоссе, дом 2) была установлена мемориальная доска. На ней такие слова «Здесь в дни Великой Отечественной войны (октябрь 1941 года) находился штаб и политотдел 5-й Московской стрелковой дивизии, сформированной из истребительных батальонов одиннадцати районов Москвы. За доблесть и геройство, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, дивизия получила почетное наименование 158 Лиозно-Витебская, дважды Краснознаменная, ордена Суворова стрелковая дивизия». Воинам дивизии посвящены два памятных знака в Москве: на улице Обручева около дома 25 и на Новоясеневском проспекте около дома 19. Памятник 5-й Московской стрелковой дивизии (народного ополчения) (158-й сд) в Тропаревском лесу - ныне ландшафтном заказнике «Теплый стан» - был установлен в 1975 году к 30-летию Победы.

Как я уже упоминал, в ландшафтном заказнике «Теплый стан» сохранились многие элементы рубежа обороны, проходившего по правому берегу Очаковки. Одним из важных в нем считается ДОТ (долговременная оборонительная точка), рассчитанная на станковый пулемет и расчет из трех человек. ДОТ изготовлена из железобетона. Дверь, ведущая в нее, металлическая, пулеметная амбразура обшита железом. Толщина стен в передней части ДОТа около полутора метров, в боковых — более метра. В 1941 году для маскировки ДОТ был накрыт бревенчатым накатом, усиленный земляным холмом. Первоначальный внешний вид оборонительного сооружения такой конструкции показан на фотографии, опубликованной в 1942 г. в редком альбоме, посвященном обороне Москвы. Со временем накат сгнил и в 1970-е гг. его обновили. В 1995 г. к 50-летию Победы на средства муниципального округа «Теплый Стан» долговременная оборонительная точка была реставрирована. При этом был сделан новый накат и насыпан холм.

Вот так неожиданно обычная прогулка по ландшафтному заказнику «Теплый стан» воскресила память о прославленной московской дивизии и о моем деде – генерал-лейтенанте Князькове Сергее Алексеевиче. Он скончался в марте 1976 года, похоронен на воинском участке Кунцевского кладбища.

Монумент в Тропарево

Трехгорная мануфактура

Рассказывает жительница Анна, которая проработала 30 лет на Трёхгорной мануфактуре

Хочу рассказать историю своего родного предприятия, на котором я проработала 30 лет. На Трёхгорной мануфактуре с 1968 года, я трудилась ткачихой, после окончания технологического техникума, меня назначили мастером.

В период СССР мануфактура оставалась одним из крупнейших предприятий в стране. Продукция фабрики всегда пользовалась большим спросом, неоднократно отмечалась высокими наградами на международных выставках в разных странах .Основана она была в Москве в 1799 году купцом Василием Прохоровым. П

осле Отечественной войны 1812 года, он передал управление фабрикой своему сыну Тимофею, который изучив зарубежный опыт текстильного производства, стал активно внедрять его на фабрике. В 1820 году при фабрике открыта первая в России ремесленная школа, фабричный театр, библиотека, летние санатории. В годы Второй мировой войны, Трёхгорная мануфактура , производила ткани для обмундирования Красной армии и боеприпасы.

Свыше 1200 работников фабрики были удостоины правительственных наград. В 1943 году мануфактура внесла 450000 рублей на постройку танковой колонны "Москва". Более 400 работников фабрики ушли на фронт.Военное положение в Москве было введено 25 июня 1941 года. С первых дней войны началась массовая эвакуация и маскировка города.

В военной истории Москвы 16 октября 1941 года считается самым "чёрным" днём. Метро не работало, город охватила паника, линия фронта в те дни находилась в получасе езды от города. На Москву было сброшено более 10000 зажигательных бомб, было совершено 40 налётов, бомбардировка длилась 10 часов.

Было уничтожено несколько больниц, поликлиник, разрушены жилые дома и некоторые предприятия города, среди них оказалась и Трёхгорная мануфактура. Её восстанавливали в ускоренном темпе почти год.Фабрика проработала до 2008 года. Производственные мощности были перенесены в Ярославскую область.

Обширные территории мануфактуры были отреставрированы, реконструированы. Так началась новая страница в истории "Трёхгорки"- на историческом месте появился современный и аутентичный бизнес-центр.

Трехгорная мануфактура

БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Театральная площадь, 1

Рассказывает Черныш Вера

Большой театр во время Великой Отечественной войны

15 апреля 1941 года Большой театр был закрыт на капитальный ремонт, а спектакли шли в его филиале (сейчас в этом здании располагается «Театр московской оперетты»). 22 июня 1941 года там состоялась премьера оперы «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно.

В октябре 1941 года, согласно приказу командования Московского военного округа, здание Большого театра было заминировано.

14 октября 1941 года часть труппы была эвакуирована в город Куйбышев (ныне Самара). Первое время на сцене Куйбышевского Дворца культуры давались только концерты. Однако после прибытия декораций были восстановлены спектакли из основного репертуара – оперы «Травиата», «Аида» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского, балеты «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, «Дон Кихот» Людвига Минкуса и другие.

28 октября 1941 года фашистский бомбардировщик сбросил на здание Большого театра 500-килограммовую бомбу, Снаряд прошёл между колоннами портика, пробил фасадную стену и разорвался в вестибюле. Здание не было уничтожено полностью лишь по счастливой случайности, ведь в его подвалах хранилось около трех тонн взрывчатки.

Несмотря на тяготы военного времени и страшный холод, в феврале 1942 года в театре начались восстановительные работы. Группа художников-реставраторов под руководством Павла Корина работала над живописным плафоном зрительного зала, стараясь не повредить авторский слой росписи, а также над уникальной акустической декой, находящейся под плафоном. Всего за 240 дней – в условиях ночной светомаскировки, без отопления – реставрация была завершена. Среди прочего была восстановлена роспись плафона главного фойе, проведены позолотные работы в интерьерах зрительного зала, выполнена отделка дверей под французский лак.

Осенью 1943 года Большой театр возобновил свою деятельность постановкой оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин».

5 мая 1945 года у стен Рейхстага прошел концерт артистов фронтовой бригады Большого театра. Он был организован для бойцов и офицеров 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии

1-го Белорусского фронта, водрузившей над Рейхстагом знамя Победы.

________________

Большой театр

Усадьба Шереметевых в Кускове

Рассказывает жительница Татьяна Владимировна Карабинова

Усадьба Шереметевых в Кускове. Это рассказ о здании и местности вокруг этого здания, которые в военные годы сыграли немаловажную роль. В 1924г. в Кускове разместили Центральный питомник военно-спортивного собаководства. Главное здание усадьбы – дворец и другие здания были отданы для руководства, инструкторов, под племенной питомник, школу военного собаководства.

Усадьба и находившийся рядом лесопарк располагали к тому, чтобы тренировать на их просторах собак. Уже в 1941г. в школе обучали собак по 11 видам служб: противотанковая, сторожевая, розыскная, диверсионная, санитарная, минно-разыскная, связи, химической разведки, авиасигнальная, ездово-нартовая, караульная. Из этой школы на фронты Великой Отечественной войны постоянно направлялись команды.

Например, формировали подразделения из собак-миноискателей и вожатых-саперов. И с их помощью были разминированы такие города, как Новгород, Белгород, Одесса, Киев, Витебск, Будапешт. За военные годы собаки-миноискатели, обучившиеся в этой школе в Кускове, обнаружили порядка 4 миллионов мин и других взрывчатых веществ. Здесь же был центр снайперской подготовки. Еще в 1929г. здесь основали снайперские курсы, где обучались мужчины. Появилась школа снайперов-инструкторов. При ней в военные годы организовали женские курсы по подготовке стрелков-снайперов, которые переросли в центральную женскую снайперскую школу. Обучение сначала длилось 3 месяца. Но потом курсы увеличили до 6 месяцев.

Девушек учили разбирать-собирать винтовку, действовать в противогазе, метать гранаты и зажигательные смеси, оказывать первую медицинскую помощь, штыковому бою, двигаться быстро по-пластунски, стрелять из разного вида оружия (кроме снайперской стрельбы, обучали стрелять из станкового и ручного пулеметов, из противотанкового ружья). Казарма девушек располагалась в Большой каменной оранжерее усадьбы. Основной состав – комсомолки, средний возраст 18 лет. Многие часы ученицы тренировали наблюдательность, маскировку, отрабатывали твердость руки.